・ 以前、北尾根(森町の市街地を流れる森川沿い林道経由で取り付く)から登ったが、比べてこの度の山麓は、開発が進みだいぶ様子が変わっていました(詳細はSyoさんページ Sakag氏ページ)。

・ 森川山の東尾根に取付くのは、僕は初めてのルート(姫川の牧場内を通る林道経由)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

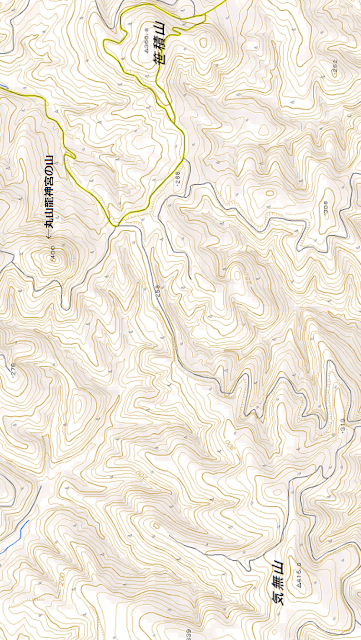

◆森川山に三角点が設置されていますから展望は良いはずです。しかし、森川山から北方の山岳展望は、現地では森林の高さも影響してか、森川~鳥崎川~桂川~澄川(濁川カルデラ)の各流域の山に限られました。地図上の展望は、山吹トンネル付近の支庁界から濁川カルデラの毛無山までしっかり見通せます。現地ではそれが叶わなかったので、実際の展望と地形図上の展望を見比べてみました。

↓◇1地形図上の山岳展望: 森川山から狗神岳方向を、「3D山岳展望」を地形図からの展開して見ました。

↓◇2 現地撮影 写真の展望

①近景は森川流域

②中景は鳥崎川の南側

③遠景は鳥崎川の北側(桂川流域は鳥崎川の山々の後ろに隠れて見えません)

③スカイラインは、森町と八雲町を堺する分水嶺

・左側=山吹トンネル付近の尾根から取り付けた台形や三角錐の山々

・正面=主峰狗神岳(2007年3月2日登頂)の山頂

=鳥崎川の北側の800m台の4本のでっかい尾根(狗神岳の南岩壁を覆い隠している)

・右側=スカイラインは濁川カルデラ壁へ標高を下げる(写真には見えないが)

(*狗神岳は澄川と釜別川の分水嶺にある)

↓◇3 現地撮影 写真の展望(狗神岳の頂は最奥部に認められた)

・狗神岳のヒマラヤ襞もどきの岩壁が僅かだがそれと視認

・ヒマラヤ襞もどきの大岩壁を隠している4本の大きな尾根は鳥崎川へ

・この800m台の尾根は、地滑り地帯で冬季といえども容易に近づけない山域

・右端に白銀の三角形状の壁が見える(濁川カルデラ壁の西端)

・低山の尾根は、伐採や植林の盛んな「森川~鳥崎川」の流域

↓◇4 現地撮影 写真の展望(森町と八雲町の町界の稜線)

①左端のブナ林に覆われた三角錐の山は、厚沢部/八雲/森の3町界をなす無名峰(Co755m)

②白い台形をなす山は3等三角点(点名:鳥崎岳774.1m)

③最奥の端正な三角形の山は2等三角点(点名:釜別784.9m:山吹トンネルが取付き尾根)

④ 右のスカイラインを写真外に伸ばせば狗神岳(南西へ伸びる2本の大尾根は鳥崎川側)

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

以下工事中